Blog

ブログ

インバウンド消費とは?注目されている理由やメリット・デメリットをご紹介

近年、訪日外国人旅行者による日本国内での消費、いわゆる「インバウンド消費」が大きな注目を集めています。コロナ禍からの観光需要回復によってその消費額は急増し、2023年には訪日客の旅行消費額が過去最高の約5.3兆円に達しました。

本記事では、インバウンド消費の意味や増加の理由、私たちの暮らしへの影響、さらにはメリット・デメリットについて、最新データや事例を交えて解説します。

インバウンド消費とは

インバウンド消費とは、日本を訪れる外国人観光客が日本国内で行う消費活動のことです。具体的には、旅行中の宿泊費や飲食費、観光体験への支出、お土産やショッピング代など、訪日外国人が滞在中に支払うあらゆる費用を指します。

かつて年間1.4兆円規模だった訪日外国人の消費額は、観光立国政策や訪日客数の増加に伴って拡大し、2023年には5兆3千億円超にまで達しました。このようにインバウンド消費は日本経済に無視できない存在感を持ち、主要な輸出産業にも匹敵する規模に成長しています。

インバウンド消費が増えている理由とは

インバウンド消費が急増し注目されている背景には、様々な要因が絡み合っています。ここでは、その主な理由をいくつかの観点から見てみましょう。

- 訪日需要の急回復

- 政策の追い風

- 人口減少下の新たな需要源

- 円安による海外需要の増加

- SNSによる日本の魅力の拡散

- 地方創生への波及効果

訪日需要の急回復

2022年秋に水際対策が大幅に緩和され個人旅行が解禁されると、航空座席の供給も拡充され、抑え込まれていた需要が一気に顕在化しました。2023年の訪日客数は約2,506万人で19年比8割まで回復し、10月には月次で初めてコロナ前を超過している状況です。

アジア近距離路線の復便が早かった韓国・台湾からリピーターが戻り、宿泊や飲食への支出が急伸しています。旅行消費額は前年比で倍増し、観光業全体を押し上げました。

政策の追い風

政府は観光立国を成長戦略の柱に据え、ビザ要件緩和、免税枠拡大、全国旅行支援など多角的な施策を展開しました。2023年策定の観光立国推進基本計画では「1人当たり消費20万円超」を掲げ、実績は21万円に達しています。

数値目標と補助金が事業者の投資を促し、地方空港の国際線拡充や高付加価値宿の開業ラッシュを後押ししました。政策と民間投資の相乗効果がインバウンド拡大の追い風となっています。

人口減少下の新たな需要源

国内市場が縮小へ向かう中、訪日外国人の支出は外貨を直接呼び込むサービス輸出として注目されています。2019年の訪日消費は約4.6兆円で半導体を上回り、自動車に次ぐ規模でした。

人口減少が続いても海外需要を取り込めば地域経済は伸びる可能性があり、飲食や小売、体験サービスなど生活密着産業に波及します。観光は「輸出」としての役割を持ち、国内需要の穴を埋める新たな成長エンジンになりつつあります。

円安による海外需要の増加

2022年後半から続く歴史的円安で日本旅行は割安感が際立ちました。1ドル151円台を付けた時期には免税店の売上が急伸し、高級腕時計や家電をまとめ買いする姿が目立ちます。

宿泊費や交通費も自国通貨換算で抑えられるため、長期滞在や地方周遊へのハードルが下がりました。為替差益を狙う旅行者の購買意欲が一人当たり消費額を押し上げ、消費全体の底上げにつながっています。

SNSによる日本の魅力の拡散

YouTubeやTikTokで拡散される絶景映像や食リールが訪日前の主要情報源となり、観光庁調査ではSNS参照率が21.9%に達しました。バズった地名は瞬時に旅程へ組み込まれ、地方の無名スポットに行列が生まれる例も増加しています。

個人の体験動画がリアルタイムで世界へ届くため、広告費をかけずに誘客できる点が強みです。口コミが自走拡散する構造が、インバウンド需要の創出を加速させています。

地方創生への波及効果

インバウンド需要は東京や京都だけでなく地方へも波及し、宿泊・飲食・交通・体験型サービスなど多様な業種を潤しています。自治体は地域資源を磨き、外国語ガイドや文化体験プログラムを整備して国際発信を強化しました。

収益の一部を公共交通や景観保全に再投資する循環が機能し、若者のUターンや創業を促す例も増加しています。観光を核にした経済循環が地域の持続的発展を支え、地方創生の重要なドライバーとなっています。

インバウンドが我々の暮らしに与える影響

インバウンド消費の拡大は経済面だけでなく、私たちの暮らしや社会にも様々な影響を及ぼします。

ここでは、訪日観光客の増加がもたらす身近な変化や課題について見ていきましょう。

- 経済効果と雇用創出

- サービス品質の向上

- 文化と伝統の再評価による地域ブランディングの促進

- 混雑・インフラ負荷などの課題の発見

- 住民と観光客の共生に向けた対策

経済効果と雇用創出

訪日観光客の消費拡大は、いまも日本経済の強い牽引力です。2024年の訪日外国人旅行消費額は8兆1,257億円と過去最高となり、宿泊・交通・小売・飲食など幅広い業種に収益をもたらしました。旅行者数も2024年は年間約3,687万人で、コロナ前の2019年を大きく上回っています。

世界全体でも観光は雇用の重要な受け皿で、2024年は世界で約3億5,700万人の雇用を支えたと推計されています。日本でも2024年に観光関連の雇用が「600万人超」と見込まれ、ホテル・飲食・ガイド、流通・交通まで広く雇用を下支えしています。

国内側の需要も回復が進み、2023年の日本人国内旅行消費額は21.9兆円。さらに統計上の枠組みで見た国内での旅行消費合計は28.1兆円に達しています。

サービス品質の向上

多様な国の旅行者を迎えるため、案内板の多言語化やスタッフ語学研修、キャッシュレス決済の導入が進みました。メニューや交通情報の翻訳、無料Wi-Fi整備は日本人にも便利と感じてもらえるでしょう。

このように接客改善を重ねることで商品品質やマナーが見直され、国内サービス水準全体が底上げされます。これらは暮らしやすさや顧客満足度の向上として私たちに還元されます。さらにトラブル対応マニュアルの整備で安全面も強化され、安心して利用できる環境が整います。

文化と伝統の再評価による地域ブランディングの促進

海外からの関心は地域文化の価値を再発見させます。祭りや伝統工芸が見直され、保存活動や後継者育成が活性化しました。人気の茶道体験や和紙作りなど体験型プログラムが新たな収益源となり、住民の誇りも高まります。

また、地域独自のストーリーを発信することでブランド力が向上し、リピーターや高付加価値旅行者を呼び込む好循環が生まれます。この動きは文化財の修復費用や町並み保全の財源確保にも寄与し、長期的な観光資源の持続可能性を高めます。

混雑・インフラ負荷などの課題の発見

旅行者の急増は人気エリアに過度な混雑を生み、バス渋滞や騒音、ゴミ問題など「オーバーツーリズム」を引き起こします。公共交通や上下水道、電力網への負荷が高まり、住民の通勤や生活環境に影響が出る場合もあります。

こうした課題が顕在化したことで、入場予約制や観光税導入、交通分散策など持続可能な観光管理の重要性が認識され、自治体と事業者が対策に乗り出す契機となりました。

早期に実態を把握した地域では、デジタルデータで混雑を可視化し改善に活かす事例も増えています。

住民と観光客の共生に向けた対策

持続可能な観光には住民と旅行者の共生が欠かせません。各地では観光客の行動を時間・ルートで分散し混雑を緩和する予約システムやシャトルバスを導入しています。

多言語でのマナー啓発やルール表示により文化的衝突を減らし、宿泊税を清掃や公共交通維持に充当する仕組みも整備することも重要です。

行政・事業者・住民の協働で「歓迎」と「暮らしやすさ」を両立させるガバナンスが構築されつつあり、地域の満足度と観光価値をともに高めています。こうして双方にとって快適な環境が実現します。

インバウンド消費の現状

では、現在のインバウンド消費はどのような水準にあるのでしょうか。パンデミックを挟んだ近年の推移や、国籍別・費目別の特徴をデータから概観します。

- 年次推移と回復状況

- 国籍・地域別の特徴

- 費目別の内訳とトレンド

年次推移と回復状況

コロナ前、政府の観光立国政策を追い風にインバウンド消費は右肩上がりで成長し、19年に旅行者3,188万人・4.8兆円でピークを迎えました。20〜21年は感染症対策で需要が蒸発したものの、22年夏の水際緩和を契機に流れが再開しました。

| 年 | 訪日客数 | 旅行消費額 | 備考 |

| 2019 | 3,188万人 | 4.8兆円 | コロナ前の過去最高 |

| 2020 | 412万人 | 0.7兆円 | 感染症流行で大幅減 |

| 2023 | 2,506万人 | 5.3兆円 | 水際緩和後に急回復 |

| 2024(推計) | 3,000万人 | 8.0兆円 | 中国団体再開などで伸長 |

23年は消費額5.3兆円と記録を塗り替え、1人当たり支出も21万円超へ上昇しました。24年は中国団体再開などで客数が戻り、年間消費8兆円規模が視野に入っています。こうして市場は量と質の両面で復調し、日本経済を再び力強く押し上げつつあります。

国籍・地域別の特徴

23年は円安と航空路線拡充を追い風に、韓国695万人が最多でコロナ前を超え、台湾420万人、中国242万人が続きました。韓国は週末弾丸が多く平均11万円と低めですが、中国は28.5万円と爆買いのニーズがあることが分かります。

欧米豪も復調し、米国は長期滞在で25万円台、フランスは35万円に達するなど単価が上昇し、客数より質で稼ぐ構造に変わっています。またASEAN勢も勢いがあり、タイやフィリピンの訪日が大幅に増加。買物中心の東アジアに対し、欧米は宿泊や体験サービスへの投資割合が高い点が特徴です。

費目別の内訳とトレンド

観光庁調査による23年の1人当たりの支出は平均21万円でした。内訳は宿泊7.2万円が最多で、買物5.5万円、飲食4.8万円、交通2.4万円、娯楽1.1万円が続きます。かつて首位だった買物は比率を下げ、宿泊と体験費が伸長しました。

| 費目 | 1人当たり支出(万円) |

| 宿泊 | 7.2 |

| 買物 | 5.5 |

| 飲食 | 4.8 |

| 交通 | 2.4 |

| 娯楽・サービス | 1.1 |

高級旅館や地域アクティビティへの投資が増え、消費はモノからコトへシフトしました。観光事業者は体験型商品の開発で単価を高める戦略が不可欠です。特に温泉地や離島では長期滞在プランが伸び、SNS映えイベントも単価アップに寄与しています。

インバウンド消費のメリット

インバウンド消費の拡大は、日本経済や社会に様々なメリットをもたらします。ここでは、主な利点について確認してみましょう。

- 売上増加や利益向上

- 新たな職種の雇用の創出

- 地域文化の見直しと発信の活性化

売上増加や利益向上

海外からの旅行者増加はホテル、航空、飲食、小売など多分野で売上を底上げします。日本人の宿泊旅行平均5万円に対し、訪日客は15万円前後を使うため単価が約3倍です。

客数より質で稼げる構造が利益率を押し上げ、23〜24年には主要観光企業の業績が軒並み改善しました。インバウンド需要の取り込みは人口減下でも安定成長を支える鍵となり、さらに、地方の小規模事業者も恩恵を受け、地元食材や工芸品の販売増も目立ちます。

新たな職種の雇用の創出

インバウンド消費が拡大すると人手不足が顕在化し、ホテルや飲食だけでなく多言語ガイド、通訳、マーケ担当など新職種が生まれます。観光関連の国内雇用は推計393万人に達し、若者の地元就職やUターンの受け皿にもなります。

ITを活用した予約管理やSNS運営などデジタル分野の需要も高まり、多様なスキルが地域に定着します。高齢者や女性のパート参入も進み、地域の労働参加率向上に寄与します。派生して清掃や物流など周辺産業にも仕事が波及し、経済全体に好循環が広がります。

地域文化の見直しと発信の活性化

外国人の関心は地元の祭りや伝統工芸を再評価させ、保存活動や後継者育成を後押しする要因です。茶道体験や和紙づくりなど体験型プログラムが新たな収益源になり、住民の誇りも高まることにつながっています。

さらにSNS発信で独自ストーリーが世界へ届き、ブランド価値が向上する傾向にもあります。古民家ホテルや地酒テイスティングなど地域資源を磨く動きが広がり、文化と経済の両輪で持続可能な観光の推進が活発です。これにより若者が地元文化に関わる機会が増え、定住促進にもつながっています。

インバウンド消費のデメリット

一方で、インバウンド需要の拡大にはデメリットや課題も存在します。旅行者と地域社会の調和を図るために、注意すべきポイントを見ていきます。

- 観光地の混雑・渋滞による利便性の低下

- 宿泊施設の不足と料金高騰

- インフラ整備の負担増加

観光地の混雑・渋滞による利便性の低下

観光客が一気に増えると名所周辺が人波で動けず、展望台に長蛇の列ができ、道路は観光バスとレンタカーで渋滞します。その影響から市バスの遅延やタクシー不足で住民の通勤・通学が妨げられ、騒音やゴミも増加する可能性が高いです。

混雑が常態化すると来訪者の満足度も低下し、住民は生活の質が奪われたと感じます。「観光客はいらない」という反発が広がれば、観光地のブランド価値が毀損し、長期的なリピーター離れを招くリスクがあります。

この悪循環を断つには人流データの活用を行い、観光地の動向の予測をした上で、訪問者の時間・空間分散や予約制導入など適切な管理が不可欠です。

宿泊施設の不足と料金高騰

旅行需要が急増する一方でホテル建設が追いつかず、人気都市では客室の争奪戦が起きています。京都の平均料金は19年比約1.9倍、東京でも1.8倍に跳ね上がり、2名1泊7万円台が珍しくありません。地方でも週末は満室が頻発し、価格高騰で国内客が敬遠することも多くなっています。

また、民泊拡大は騒音やゴミ問題を招き、近隣トラブルが増加しています。宿不足と高値は旅行計画の障壁となり、地域の観光満足度とリピート率を下げかねません。早期の供給拡大と価格適正化が求められます。

インフラ整備の負担増加

大量来訪に備えた駅舎拡張や上下水道増強、無料Wi-Fi整備、案内板多言語化には多額の資本と人件費がかかります。費用は観光利益と無関係な住民の税負担となる場合が多く、「なぜ旅行者のために払うのか」との反発が起こりがちです。

通訳ガイドや警備員の確保も必要で、人件費は恒常的に膨張しています。観光税や補助金を導入しても投資回収には時間を要し、自治体財政を圧迫することにつながっています。サステナブルなモデルを構築しない限り、インフラ負担が大きな課題となる可能性が高いです。

インバウンド需要の予測には人流データが有効

訪日客の移動履歴を集計した人流データを活用すれば、来訪者数の推移やピーク時間帯を定量的に把握できます。曜日や季節ごとの傾向を視覚化することで、商品の仕入れ量やスタッフ配置を需要の実態に合わせやすくなります。

特に主要駅や空港周辺では一時的な滞在が多く、平均購買単価も把握可能です。

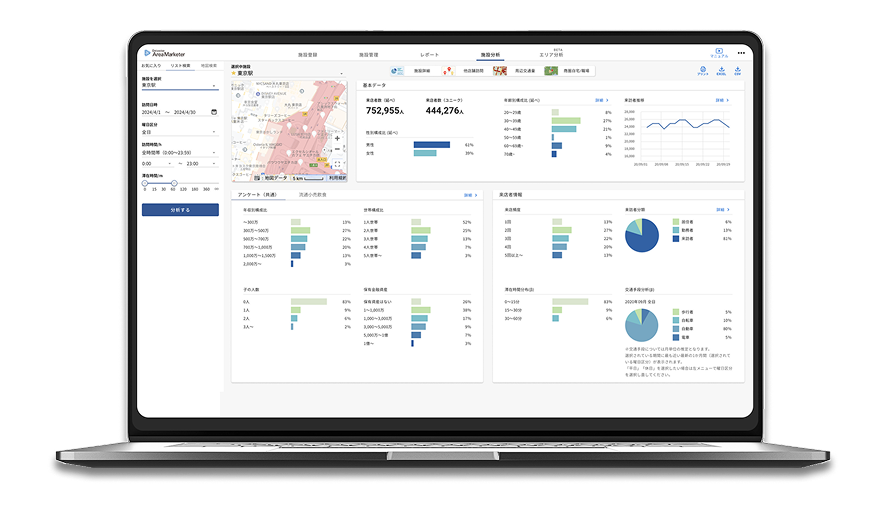

人流分析ならDatawise Area Marketer

Datawise Area Marketerは、NTTドコモのスマートフォン位置情報を匿名統計化し、性別・年代・居住地などの属性を地図上に重ねて可視化できる人流分析ツールです。エリア内の滞在人口や来訪元、次の移動先までワンクリックで把握できます。ダッシュボードは直感的で、CSV出力や過去比較もボタン一つで行えるため、誰でも扱いやすい設計です。

インバウンド版ではNAVITIME経由の訪日客データと連携し、国籍別の動線や滞在時間を分析可能です。売上データと組み合わせれば潜在売上を予測し、キャンペーン前後の効果検証や出店計画の精度向上に役立ちます。

人流データの活用事例

人流データはスマホ位置情報などから取得した人口の動きや属性を可視化できる統計情報です。リアルの行動を定量化することで、需要予測や施策評価を適切に行うことができます。

それでは、どのようにして人流データが活用されているかをご紹介いたします。

- 自治体における人流データ活用事例

- 商業施設における人流データ活用事例

- 飲食店における人流データ活用事例

自治体における人流データ活用事例

徳島市では「阿波おどり」を含む催事や日常の来訪をGPSベースで定量化し、年代別のピーク時間や回遊経路を把握しました。このデータにより中心市街地活性化基本計画を3年→1年で策定でき、EBPMの文化を庁内に根付かせています。

Datawise Area Marketerの地図可視化機能を使い、若年層が集まるエリアを抽出して広告配置や交通施策を最適化する取り組みも進行中です。職員異動後でも操作が直感的で、複数部署が同じ指標で議論できる点が評価されています。

商業施設における人流データ活用事例

JR東日本クロスステーションはエキナカ施設「ecute」「GRANSTA」の来訪者動線を国内居住者版とインバウンド版で分析し、未購買者を含む潜在ニーズを把握しました。購買前層の国籍・滞在傾向まで可視化し、店舗ミックスの再設計に反映しています。

125mメッシュのホットスポット分析で国籍別の集客エリアを特定し、販促の最適なタイミングと場所を決定しています。国内外のデータを同条件で比較できるため、競合施設とのベンチマークにも活用され、施策検証のスピードが向上しました。

飲食店における人流データ活用事例

プロントコーポレーションは旗艦店のリブランディング効果を測定するため人流データを導入し、来店者数の増加だけでなく年代構成や平均滞在時間、周辺回遊を定量化しました。20代比率や来店頻度の伸長が明確になり、施策の手応えを立体的に検証できています。

POSデータと人流データを掛け合わせることで若年層の増加を可視化し、次期改装候補店舗の優先順位付けにも活用されています。アンケート機能で属性を深掘りできるため、現場スタッフもデータドリブンに意思決定できる体制が整いました。

まとめ

インバウンド消費とは訪日客が国内で使うお金で、23年の旅行消費額は5.3兆円と史上最高を更新しました。円安、ビザ緩和、SNS拡散が需要を押し上げ、宿泊や飲食、小売を通じ地方経済にも波及しています。

一方、観光地の混雑や宿泊高騰、インフラ負担が深刻化している状況です。持続的成長には訪問時間分散、観光税、マナー啓発など共生策を考案していく必要があるでしょう。